Dans les rues de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, de Jacmel ou encore des Gonaïves, une réalité frappe le quotidien : les pièces de 1, 5, 10 et même 25 gourdes ont quasiment disparu des transactions. Ce phénomène n’est pourtant pas le fruit d’une décision officielle de l’État, mais la conséquence directe d’un déséquilibre économique qui ronge Haïti depuis plusieurs années.

Un quotidien bouleversé par la rareté de la monnaie. Au marché de Croix-des-Bossales, Marie-Ange, une marchande de fruits, se plaint : « Chak jou, kliyan yo ap ban m 500 oswa 1000 goud. Lè m bezwen rann yo 10 oswa 15 goud, mwen pa jwenn pyès. Se swa m di yo achte yon lòt bagay, swa mwen oblije kite ti lajan an pase ».

Cette scène se répète dans tous les coins du pays. Les chauffeurs de transport en commun exigent souvent un montant fixe, car ils n’ont pas de quoi rendre la monnaie. Résultat : le consommateur est contraint de payer plus cher ou de perdre quelques gourdes à chaque transaction. Pour beaucoup, cette situation est devenue un fardeau supplémentaire dans un contexte où chaque centime compte.

Pourquoi les petites coupures disparaissent-elles ?

L’explication principale réside dans la dépréciation continue de la gourde face au dollar américain. Lorsque l’inflation galope, les petites coupures perdent leur valeur d’usage. Une pièce de 1 ou 5 gourdes ne permet plus d’acheter quoi que ce soit, ou presque. Les commerçants n’y trouvent donc aucun intérêt, et les citoyens cessent progressivement de les utiliser.

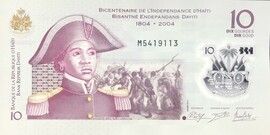

À cela s’ajoute un autre facteur : le coût de production de ces pièces. Selon plusieurs économistes, frapper une pièce d’une (1) gourde coûte parfois plus cher que sa valeur nominale. La Banque de la République d’Haïti (BRH) se retrouve donc face à un dilemme : continuer à produire des pièces déficitaires ou abandonner leur impression au profit de billets plus grands.

Une économie informelle encore plus fragilisée

Haïti repose largement sur une économie informelle. Les petites transactions – achat de friandises, transport, eau en sachet – sont essentielles au quotidien. La disparition des petites coupures complique donc la vie des plus pauvres, qui dépendent précisément de ces échanges minimes.

Un chauffeur de tap-tap à Cap-Haïtien confie : « Lè w ap mennen moun mòn rouj pou 75 goud, men yo ba w 100 goud. Si w pa gen pyès pou rann, se swa yo fache, swa yo kite lajan an. Nan fen jounen, se swa m pèdi, swa m fè plis pase sa m te dwe fè ». Cette instabilité nourrit la méfiance entre commerçants et clients, et accentue le sentiment d’injustice sociale.

Le silence des autorités

Officiellement, aucune note du gouvernement n’a été publiée pour interdire ou autoriser l’usage des petites coupures. Pourtant, sur le terrain, elles disparaissent peu à peu, remplacées par des billets de 50, 100, voire 500 gourdes. Ce silence interroge. Certains y voient une incapacité de l’État à réguler le système monétaire. D’autres estiment que les autorités ferment volontairement les yeux, afin de masquer l’ampleur de l’inflation et la perte de pouvoir d’achat de la population.

Un économiste de l’Université d’État d’Haïti analyse : « La disparition des petites coupures n’est pas seulement un problème logistique. C’est un indicateur clair de la crise monétaire. Lorsqu’une monnaie perd ses subdivisions, cela signifie qu’elle ne joue plus son rôle de mesure de valeur ».

Une spirale inflationniste

Selon plusieurs économistes, cette disparition des petites coupures n’est pas un détail, mais un signal d’alarme. « Quand une unité monétaire n’a plus de valeur transactionnelle, c’est le signe que l’inflation a atteint un niveau critique », explique Etzer Emile, économiste à Port-au-Prince. « Le problème, c’est que l’État ne suit pas ce phénomène. Il laisse le marché décider quelles coupures vivent ou meurent, ce qui affaiblit encore la confiance dans la gourde ». Sa collègue, Roseline Pierre-Louis, va plus loin : « Si rien n’est fait, les billets de 50 gourdes subiront le même sort que les 25 gourdes. À terme, ce sont uniquement les grosses coupures qui resteront, et cela compliquera la vie quotidienne, en particulier pour les plus pauvres ».

Comparaisons internationales

Le cas haïtien n’est pas isolé. Dans plusieurs pays africains, comme le Zimbabwe ou le Nigéria, l’inflation a provoqué la disparition progressive des petites coupures. Les citoyens ont dû s’adapter, en recourant parfois à des monnaies alternatives, comme le dollar ou même des jetons privés.

En République dominicaine voisine, la plus petite pièce en circulation est le 1 peso, qui garde encore une certaine valeur grâce à une économie plus stable. La comparaison est cruelle pour Haïti : alors que chez nos voisins, une petite monnaie circule encore, en Haïti, elle est pratiquement symbolique, réduite à un souvenir.

Les conséquences sociales et psychologiques

Au-delà de l’économie, la disparition des petites coupures change aussi la perception de la valeur de l’argent. Pour de nombreux jeunes, un billet de 10 ou 25 gourdes n’a plus aucune signification. Cette perte de repères contribue à banaliser l’inflation et à accentuer le sentiment de pauvreté.

De plus, le fait de ne pas pouvoir rendre la monnaie nourrit la frustration et occasionnellement même les conflits. Dans les marchés, il n’est pas rare de voir des altercations éclater entre acheteurs et vendeurs à cause de quelques gourdes manquantes.

Quelles solutions possibles ?

Plusieurs pistes sont évoquées par les spécialistes :

Renforcer la production de pièces et de billets adaptés à la réalité économique.

Stabiliser la monnaie en réduisant la dépendance au dollar américain.

Moderniser les paiements en encourageant l’usage du mobile money, déjà populaire, mais encore limité à certaines zones urbaines.

Campagnes de sensibilisation pour rappeler que toutes les coupures, petites ou grandes, ont cours légal.

Sans une politique monétaire claire, la tendance actuelle risque de s’aggraver. Si rien n’est fait, les pièces de 50 gourdes pourraient connaître le même sort dans quelques années.

Une crise silencieuse mais révélatrice

La disparition des petites coupures n’est pas un simple détail. Elle reflète l’effritement du pouvoir d’achat, l’inefficacité des politiques monétaires et la fragilité du tissu social haïtien. Tant que l’État ne prendra pas de mesures concrètes, les citoyens continueront à subir cette érosion silencieuse de leur quotidien.

Comme le résume Carlendie une commerçante du centre-ville :

« Jodi a, si w gen 5 goud nan pòch ou, se tankou w pa gen anyen. »

Olry Dubois, Agroéconomiste

olrydubois@gmail.com